La réutilisation de l'eau est la nouvelle économie

La réutilisation dans l'industrie alimentaire gagne en importance

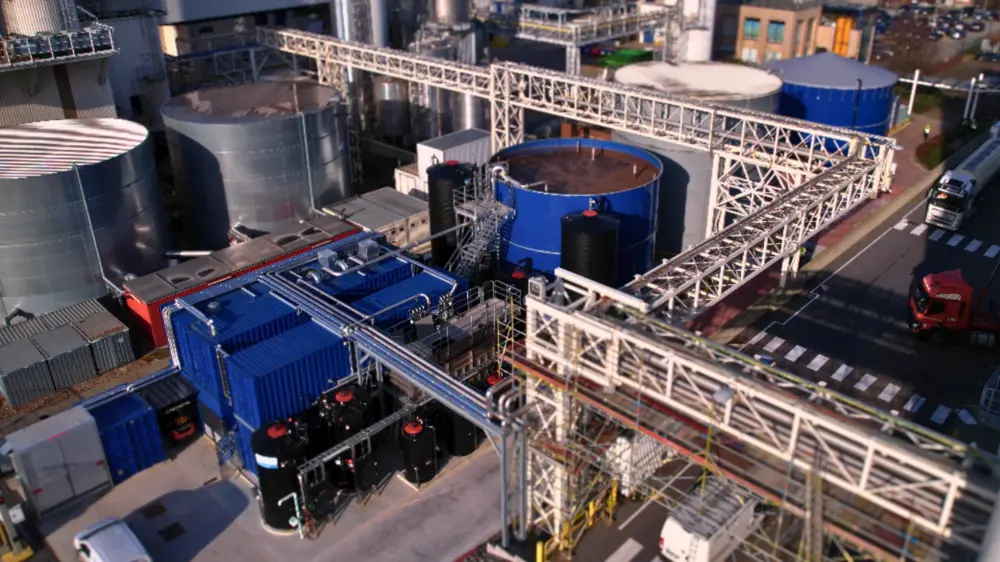

L'époque où l'eau était considérée comme une denrée acquise et inépuisable est bien derrière nous. La sécheresse et les réglementations plus strictes rendent la réutilisation de l'eau de plus en plus attrayante pour les entreprises alimentaires. L'eau qui s'écoulait autrefois est aujourd'hui efficacement collectée, purifiée et largement réutilisée - et ce, en toute sécurité. Cet article aborde, entre autres, l'importance de la réutilisation de l'eau, les principales technologies, le cadre juridique, les points d'intérêt et les différentes subventions.

Importance de la réutilisation de l'eau

Sécheresse et salinisation

Après une année 2024 humide, le premier semestre 2025 a été exceptionnellement sec. Les entreprises sont confrontées à des nappes phréatiques basses ou à une faible pression d'eau sur le réseau d'eau potable. De plus, l'eau n'est plus de bonne qualité. L'élévation du niveau de la mer entraîne la pénétration du sel marin dans les canaux et les rivières. Dans les régions où les rivières et les canaux sont reliés à la mer - comme dans le port de Gand - les sécheresses prolongées entraînent une pénétration de l'eau salée à l'intérieur des terres. Pendant ces périodes, la teneur en sel de l'eau de surface peut se rapprocher de celle de l'eau de mer, ce qui la rend impropre comme eau de traitement pour les entreprises alimentaires.

En réutilisant l'eau, vous êtes moins vulnérable aux facteurs externes, tels que les périodes de sécheresse prolongée

La réutilisation de l'eau offre ici une solution: l'eau purifiée provenant de vos propres processus est souvent de meilleure qualité et plus stable que celle disponible dans l'environnement. L'eau réutilisée après traitement contient peu ou pas de sels, ce qui signifie également une consommation moindre de produits chimiques. En réutilisant l'eau, vous êtes moins vulnérable aux facteurs externes, tels que les périodes de longue sécheresse.

Permis et exigences plus strictes

L'utilisation circulaire de l'eau n'a plus rien d'une tendance: aujourd'hui, c'est une nécessité. Le cadre juridique se précise et devient plus strict: les entreprises se voient imposer une consommation d'eau relative, elles sont autorisées à pomper moins d'eau souterraine, la zone de déversement est restreinte. Dans le cas de la réutilisation de l'eau, 80% de l'eau est récupérée et 20% seulement sont rejetés. Cela réduit considérablement l'impact des rejets.

Ce taux s'explique par le fait que l'eau est purifiée par osmose inverse. Il s'agit d'une technique dans laquelle une membrane sépare l'eau en deux flux: une fraction très pure qui peut être réutilisée (le perméat) et un flux résiduel très concentré dans lequel tous les sels et les contaminants restent (le concentré). Ce procédé permet généralement d'obtenir une eau pure à 80%. Une réutilisation plus importante rendrait le concentrat trop concentré, ce qui permettrait aux sels de précipiter et d'obstruer la membrane. C'est ce qu'il faut éviter.

La réutilisation de l'eau rend les processus de production des entreprises plus robustes, ce qui les rend autosuffisants et mieux armés pour conserver leur licence d'exploitation.

Une activité durable

La responsabilité sociale des entreprises est une autre motivation. Les entreprises veulent s'engager en faveur de la durabilité. En s'engageant dans la réutilisation de l'eau, elles contribuent aux objectifs de développement durable (ODD). Par exemple, l'ODD 6 vise à assurer l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et leur gestion durable. L'un des moyens d'y parvenir est d'améliorer la qualité de l'eau d'ici à 2030, notamment en réduisant la pollution et les rejets de substances dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d'eaux usées non traitées et en augmentant le recyclage et la réutilisation en toute sécurité dans le monde entier.

Technologies

Dans l'industrie alimentaire, plusieurs technologies de pointe sont utilisées pour traiter les eaux usées de manière à ce qu'elles puissent être réutilisées de manière sûre et efficace dans les processus de production. Ces technologies sont généralement appliquées de manière séquentielle à différentes étapes du traitement, en fonction de la qualité d'eau souhaitée.

Eaux usées et traitement biologique

La première étape importante de la réutilisation de l'eau est le traitement des eaux usées. Il s'agit de traiter les eaux usées telles que les eaux d'égout, en éliminant les particules grossières - comme les feuilles et les plastiques. Dans l'industrie alimentaire, cette étape est également utilisée pour éliminer les graisses. Vient ensuite le traitement biologique. Au cours de ce processus, les bactéries décomposent les matières organiques. Dans le secteur alimentaire, cette étape est cruciale en raison de la teneur élevée en sucre, en amidon ou en autres jus alimentaires.

Les deux techniques les plus répandues sont l'ultrafiltration avec osmose inverse (UF-OI) et le bioréacteur à membrane avec osmose inverse (MBR-OI)

Osmose inverse

Maintenant que les substances biodégradables ont été décomposées, il reste deux étapes à franchir pour que l'eau devienne potable. Premièrement, les substances non biodégradables doivent encore être éliminées. Deuxièmement, les sels doivent encore être éliminés. Cela se fait par osmose inverse (OI), également connue sous le nom de "reverse osmosis" (osmose inversée). Le polymère utilisé lors de ce processus présente de très petits trous à travers lesquels seules les molécules d'eau peuvent passer. Cela signifie que toutes les autres substances sont bloquées.

L'ultrafiltration (UF) combinée à l'osmose inverse est un procédé couramment utilisé. Lors de l'ultrafiltration, les membranes laissent passer l'eau et les sels, mais retiennent les solides. Les sels sont à leur tour éliminés lors de l'osmose inverse. Si nécessaire, une étape intermédiaire supplémentaire peut être introduite avant le processus d'UF-OI. C'est souvent le cas avec un filtre à sable inséré au préalable pour éliminer les solides en suspension dans l'eau.

Une alternative à l'UF-OI est le bioréacteur à membrane (MBR) suivi d'une osmose inverse. L'effluent du bioréacteur à membrane peut être traité directement par un système d'OI, sans préfiltration supplémentaire. Après l'OI, cependant, une étape supplémentaire de désinfection est prévue afin que tout soit bactériologiquement sain. Le choix de la technique dépend d'un certain nombre de facteurs. Nous examinons notamment le système de purification biologique dont dispose l'entreprise, mais aussi la qualité de l'eau purifiée. En outre, l'option de l'expansion est discutée, ce qui influe également sur la technique utilisée.

Points d'attention

Lors de la réutilisation de l'eau traitée, les entreprises du secteur alimentaire ont intérêt à tenir compte de certains aspects techniques. Par exemple, la température de l'eau récupérée est généralement plus élevée que celle de l'eau du réseau ou de la nappe phréatique - environ 25 °C en moyenne. Cette température est favorable à certaines applications telles que l'eau de traitement, mais moins adaptée au refroidissement.

Après l'osmose inverse (OI), l'eau a une faible conductivité, ce qui la rend plus agressive pour les pièces métalliques. Sans traitement supplémentaire, cela peut entraîner de la corrosion. L'ajout d'une petite quantité d'eau du robinet ou de sels peut y remédier.

L'action des détergents peut également être affectée. Une concentration en ions plus faible modifie leur comportement, ce qui nécessite parfois des dosages différents. Il est important de coordonner cela avec le fournisseur.

Enfin, une bonne capacité tampon est essentielle. L'offre et la demande d'eau de traitement étant rarement parfaitement équilibrées, un stockage suffisant permet d'absorber les fluctuations et d'assurer la continuité de la production.

Comment s'attaquer à ce problème?

Ceux qui souhaitent s'engager dans la réutilisation de l'eau doivent suivre un processus complet. Ce parcours commence généralement par une analyse approfondie de la consommation d'eau au sein de l'entreprise. L'établissement d'un bilan hydrique permet de déterminer quels processus utilisent de l'eau, de quel type d'eau il s'agit et de quelle qualité d'eau vous avez besoin.

Ensuite, la consommation d'eau est liée au coût. Il ne s'agit pas seulement du prix de l'eau courante ou de l'eau souterraine, mais aussi des coûts d'épuration, de transport, de chauffage, d'évacuation et même des frais de personnel. L'exposé complet de ces coûts fournit un cadre économique clair dans lequel les décisions peuvent être prises.

La troisième étape consiste à déterminer où l'eau peut être économisée au cours du processus. Une évaluation critique des étapes de rinçage et de nettoyage peut conduire à des gains d'efficacité. Parfois, une eau de moindre qualité suffit ou l'eau de rinçage peut être réutilisée dans une étape antérieure du processus sans compromettre la sécurité alimentaire.

Vient ensuite la quatrième étape: l'étude des sources d'eau alternatives. Il peut s'agir d'eau de pluie, de condensats, de résidus de vapeur ou d'eaux usées purifiées. Pour chaque source, nous examinons si la réutilisation est techniquement possible et légalement autorisée, et quel traitement est nécessaire pour l'utiliser en toute sécurité.

Cadre juridique

La réutilisation de l'eau dans l'industrie alimentaire touche plusieurs domaines juridiques, ce qui rend le cadre juridique assez complexe. Elle se situe à l'intersection de la sécurité alimentaire, de la qualité de l'eau potable et de la législation environnementale, les responsabilités étant réparties entre les agences fédérales et régionales.

Lorsqu'une entreprise alimentaire souhaite réutiliser l'eau dans ses processus, elle doit avant tout démontrer qu'elle peut le faire en toute sécurité. La qualité de l'eau traitée est cruciale à cet égard. Si l'eau entre en contact avec les aliments - par exemple en tant qu'ingrédient, ou indirectement via le nettoyage des surfaces et des installations - elle doit être conforme aux normes légales de qualité de l'eau potable.

En Belgique, ces normes sont fixées dans l'arrêté royal du 4 février 2024, qui transpose la directive européenne sur l'eau potable (2020/2184) dans la législation nationale. La directive européenne impose des normes minimales pour la qualité de l'eau potable. Elle inclut des paramètres indicateurs et des paramètres sanitaires, et exige que l'eau ne contienne pas de micro-organismes, de parasites ou de substances nocives présentant un risque pour la santé publique.

La réutilisation de l'eau se situant au carrefour de la législation environnementale et de la réglementation en matière de sécurité alimentaire, deux institutions jouent un rôle central à cet égard: l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et les institutions régionales compétentes.

Les entreprises qui purifient et réutilisent elles-mêmes l'eau ont les mêmes responsabilités qu'une entreprise de distribution d'eau potable. Elles doivent faire analyser l'eau régulièrement, établir un programme de contrôle et tout documenter. Comme il s'agit d'une compétence régionale, en Flandre, le contrôle est assuré par la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), qui supervise la qualité, l'infrastructure et la prévention des mélanges avec d'autres flux d'eau. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, Environnement Brussels surveille la qualité de l'eau potable. En Wallonie, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est responsable du contrôle.

Il existe également des conditions environnementales. En Flandre, elles sont émises par la VMM. Il s'agit par exemple de règles concernant les limites de rejet, les restrictions d'utilisation des eaux souterraines ou des eaux de pluie, etc. Vous pouvez également vous adresser à la VMM pour demander un permis d'environnement ou des conseils sur la qualité de l'eau rejetée.

Dès que l'eau traitée est utilisée comme ingrédient - pensez à l'eau dans la soupe ou la bière, ou à la vapeur - l'AFSCA est impliquée, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. En tant qu'entreprise, vous devez alors démontrer, via le système d'autocontrôle, que l'eau est sans danger pour le consommateur final. Pour ce faire, une étude HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) est réalisée, dans laquelle les risques liés à la sécurité alimentaire et les points de contrôle (critiques) - tels que la filtration ou la désinfection - sont enregistrés et surveillés. Pour garantir la sécurité du processus, la stabilité est essentielle. Il est donc également nécessaire d'évaluer les risques techniques qui peuvent survenir, par exemple dans le domaine de la pression, de la température ou du débit. Ces risques sont inclus dans l'étude HACCP, ou une étude de danger et d'exploitabilité (HAZOP) distincte est élaborée.

L'AFSCA envoie également des circulaires qui donnent des indications pratiques sur la manière dont les règles de sécurité alimentaire doivent être appliquées. Par exemple, sur les dérogations à la qualité de l'eau potable autorisées dans l'industrie alimentaire.

Analyse coûts-bénéfices

La réutilisation de l'eau présente de nombreux avantages pour les entreprises du secteur alimentaire, mais elle nécessite en même temps une réflexion approfondie sur les coûts et les avantages. L'investissement dans une installation de réutilisation de l'eau est considérable et n'est donc envisageable que pour les moyennes et grandes entreprises. Pour les petits producteurs ou les agriculteurs, les coûts sont souvent trop élevés par rapport à la consommation d'eau. Les installations sont technologiquement complexes et nécessitent non seulement une infrastructure, mais aussi une surveillance, une automatisation et un suivi.

Les coûts sont compensés par des économies évidentes. Ceux qui réutilisent l'eau doivent acheter moins d'eau du réseau ou pomper de l'eau souterraine

Le coût le plus important réside dans l'investissement initial: une installation avec ultrafiltration, osmose inverse et désinfection se chiffre rapidement en centaines de milliers d'euros, en fonction de la capacité et de la qualité de l'eau souhaitée. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le coût d'exploitation. Il oscille généralement entre 0,30 et 0,60 euros par mètre cube d'eau traitée, y compris l'énergie, les produits chimiques, le remplacement des membranes et l'entretien. L'osmose inverse, en particulier, est relativement gourmande en énergie, bien que ses performances se soient considérablement améliorées ces dernières années.

Toutefois, ces coûts sont compensés par des économies évidentes. Ceux qui réutilisent l'eau doivent acheter moins d'eau du réseau ou pomper les eaux souterraines. Cette solution peut s'avérer financièrement intéressante à long terme, en particulier dans les régions où les permis d'exploitation des eaux souterraines sont soumis à des pressions ou où l'eau potable est chère. En outre, la nécessité d'un traitement conventionnel de l'eau de traitement diminue également. L'eau réutilisée étant déjà largement purifiée, les étapes supplémentaires telles que l'adoucissement ou la filtration sont souvent plus simples et moins coûteuses que lorsqu'on travaille avec de l'eau brute.

Un autre avantage financier réside dans la réduction du débit d'évacuation. Comme une partie de l'eau circule à l'intérieur, le volume à évacuer diminue, ce qui peut réduire les redevances d'assainissement.

Quelles sont les subventions prévues?

Flandre

Pour les entreprises flamandes qui souhaitent investir dans la réutilisation de l'eau, il existe plusieurs canaux de subvention par l'intermédiaire du VLAIO. Par exemple, le VLAIO Water Scan (gratuit ou subventionné à 80% pour les PME) permet de connaître le bilan hydrique d'un site et son potentiel de réutilisation. En outre, dans le cadre du portefeuille PME, les entreprises peuvent demander une aide pour des services de conseil en matière de développement durable auprès de prestataires de services reconnus.

Pour les investissements concrets, il existe des subventions via l'Ecology Premium+, notamment pour les technologies telles que l'osmose inverse, la nanofiltration ou les bioréacteurs à membrane. Les PME peuvent bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50% et les grandes entreprises jusqu'à 40%. Les entreprises qui mettent en place des projets stratégiques de plus grande envergure ayant un fort impact sur l'environnement peuvent également solliciter la subvention pour l'écologie stratégique, qui peut fournir jusqu'à 500.000 euros tous les trois ans.

Enfin, depuis 2025, il est possible de bénéficier d'une déduction accrue pour les investissements dans la gestion des ressources et l'adaptation au climat. Grâce à ces subventions, il est financièrement plus intéressant pour les entreprises d'adopter une approche prospective de leur gestion de l'eau.

Région de Bruxelles-Capitale

Les entreprises bruxelloises peuvent bénéficier de subventions, de primes et de déductions fiscales pour des investissements respectueux de l'environnement, y compris la réutilisation de l'eau, par l'intermédiaire de Bruxelles Environnement ou d'info.hub.brussels. L'initiative Shift My Enterprise offre des conseils et une subvention pouvant aller jusqu'à 16.000 euros pour aider les PME bruxelloises à devenir plus durables, ce qui peut également soutenir les investissements dans la réutilisation de l'eau.

Dans le cadre de son Plan Climat, la ville de Bruxelles offre une subvention pouvant aller jusqu'à 10.000 euros pour des projets combinant la gestion des eaux de pluie et la biodiversité, tels que les toits verts, les installations d'infiltration et les systèmes de récupération de l'eau. Mais cela s'applique également à la réutilisation de l'eau de pluie provenant de votre toit. Les entreprises sont éligibles, même dans les parcs d'activités; un service d'orientation est disponible dans certains cas pour les projets plus importants.

Wallonie

Depuis le 1er janvier 2025, les PME et les grandes entreprises de Wallonie peuvent bénéficier des nouvelles 'Aides GREEN', qui soutiennent les investissements dans des projets axés sur l'environnement (par exemple, les économies d'eau, l'efficacité des processus de production). Cependant, il existe certaines exigences administratives telles qu'un audit AMUREBA, l'installation de compteurs et la comptabilité énergétique. En outre, il est utile de contacter des organisations telles que l'Initiative d'Innovation Stratégique H2O (IIS H2O) et l'Entreprise Wallonne de l'Eau (EWE) pour obtenir de l'aide et partager des connaissances sur la réutilisation de l'eau.

En tant que PME, vous souhaitez demander une aide financière pour réaliser un audit? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser aux 'chèques énergies'. Ces chèques couvrent jusqu'à 75% des coûts d'audit en matière d'efficacité énergétique (dans les bâtiments, l'éclairage ou les processus de production). Ces audits mettent également en évidence les possibilités d'utilisation des énergies renouvelables. En outre, les Aides UDE (Utilisation Durable de l'Énergie) offrent des subventions de 30 à 50% pour l'amélioration des processus de production, l'utilisation d'énergies renouvelables et l'installation de la cogénération.

De leur côté, les grandes entreprises peuvent utiliser le programme AMUREAB qui subventionne des audits et des études énergétiques, ou une étude évaluant la pertinence d'un investissement. La mesure de soutien est de 60%.

En collaboration avec Pantarein et Normec Foodcare.